“El poder debe servir de freno al poder”

— Montesquieu

Si los padres fundadores de las repúblicas modernas contemplaran el espectáculo legislativo actual, acudirían presurosos a revisar sus postulados.

Aquel sabio principio de la separación de poderes, concebido como garantía de libertad, ha mutado en nuestras democracias hacia una peculiar simbiosis, donde el Legislativo parece empeñado en convertirse en el departamento de relaciones públicas del Ejecutivo.

Lo que en teoría debía ser un muro de contención, se ha transformado con una pasmosa docilidad, en un suave tapete de bienvenida.

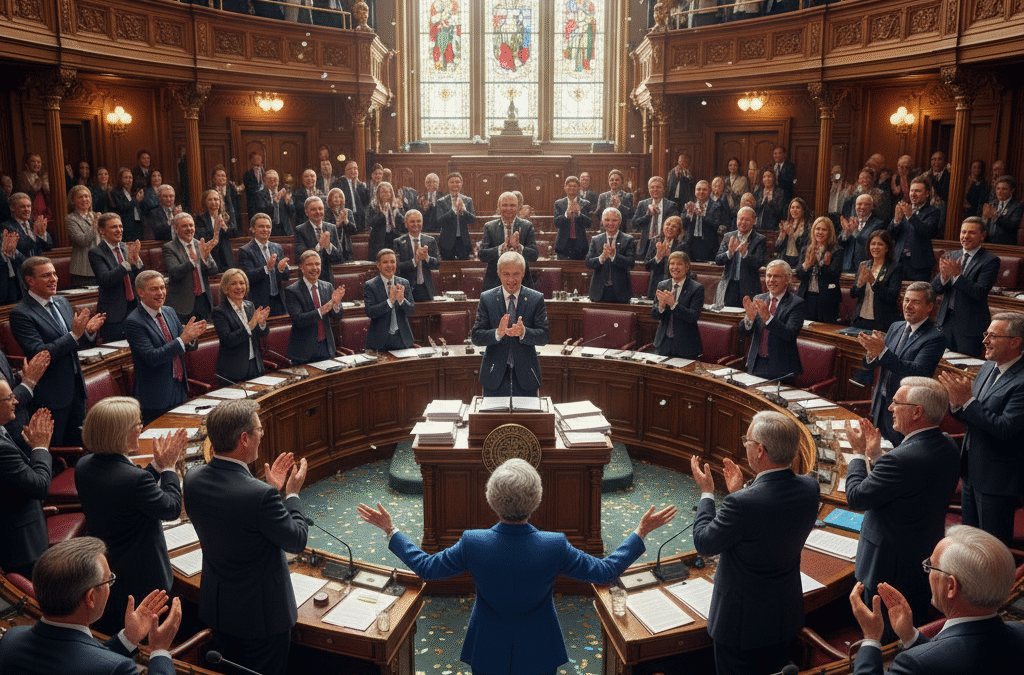

En modo coro resulta instructivo —cuando no tragicómico— observar cómo las cámaras legislativas, diseñadas para el debate y el contrapeso, se han transformado en teatros donde se representa incesantemente la misma obra: “El Líder siempre tiene la razón”.

Los honorables representantes, en un ejercicio de lealtad que bordea lo patológico, han perfeccionado el arte de asentir y consentir, pues su labor ya no examina, no cuestiona, no mejora, simplemente se limita a validar con entusiasmo cada iniciativa gubernamental, como si el disenso fuera síntoma de traición, y la obediencia virtud cardinal.

ABDICACIÓN.

La coreografía es perfectamente reconocible: al menor anuncio del ejecutivo, el “hemiciclo legislativo” se convierte en un coro bien entrenado que repite mecánicamente los eslóganes oficiales: “El presidente, en su infinita sabiduría“, “el Gobierno, con su visión transformadora“ y otras tantas frases que se suceden con la monotonía de un mantra.

Mientras los proyectos de ley desfilan con milagrosa rapidez por el Congreso, nadie osa detenerse a pensar, pues reflexionar podría interpretarse como traición, ocasionando el florecimiento de una autocensura preventiva, muy cómoda para el cortesano, como letal para el Estado.

Lo irónico —y trágico— es que esta abdicación del juicio propio, ocurra justo cuando más se necesita el escrutinio parlamentario, pues reformas estructurales, inversiones monumentales y decisiones que marcarán al país por décadas, se aprueban sin análisis, sin estudios, sin debate y sin ponderación de alternativas.

Nuestros legisladores, convertidos en notarios del poder, estampan su firma en cheques en blanco que, al final, pagará el pueblo con intereses y desilusión.

Las consecuencias de esta renuncia, son tan previsibles como lamentables: aeropuertos sin pasajeros, hospitales sin equipamiento, sistemas de movilidad inoperantes y deficitarios, carreteras sin calidad, es prácticamente, todo un paisaje de elefantes blancos que testimonia el precio de la sumisión legislativa.

Son las cicatrices de dolorosas heridas, causadas por una obediencia mal entendida, las facturas del pecado de la prisa, la complacencia y el servilismo, que laceran profundamente a la nación.

Mientras tanto, los aplausos en las tribunas se vuelven más estridentes, como si el ruido pudiera ocultar la falta de pensamiento crítico y estudios serios, y en esa ruta a la deriva, se plantean interrogantes sobre nuestra democracia: ¿Hay separación de poderes si uno renuncia a sus atribuciones? ¿Qué valor tiene el debate parlamentario si todos piensan y actúan igual, imponiendo su mayoría dogmáticamente cuando no hay razones?

Las actas legislativas y versiones estenográficas muestran una respuesta diáfana: casi nada. La tragedia no es la lealtad política legítima, sino que la función legislativa se ha convertido en un trámite protocolario.

Donde debería haber contrapesos, hay complicidad; donde debería haber fiscalización, festividad, y donde debería haber debate, monólogo. La legislatura, ha mutado de ser un foro de argumentación sólida y razonada, a una notaría de voluntades, al igual de una pésima inversión de recursos públicos y confianza ciudadana.

OFICIO.

Recuperar la credibilidad de las instituciones exige restaurar primero, la dignidad del oficio legislativo, requiere diputados que legislen, no que aplaudan, que examinen, no que ratifiquen, que representen al pueblo, no al poder; la democracia, al fin y al cabo, no debería ser un espectáculo unipersonal, sino una conversación colectiva.

Urge restaurar el valor del disenso inteligente y la fiscalización rigurosa, ya que la verdadera lealtad no se mide en aplausos, sino en la capacidad de construir mejores leyes para el país, aunque ello implique ocasionalmente decir “no” al poder establecido.

Comprendemos y entendemos dos cosas:

- La inmensa presión de la lealtad partidista, esa delicada telaraña que ata más que las cadenas de hierro, y

- El poder que ejerce el Ejecutivo como un atractivo fantástico, que promete trayectorias profesionales extensas, familiares, cómodas y potencialmente bien correspondidas.

La historia juzgará debidamente a quienes, con el deber de frenar, prefirieron acelerar en una ruta sin control, y a quienes juraron cumplir con esa función, le aplicaría una anécdota contundente: los cortesanos, por elegantes que sean, son personajes menores en la historia.

Es imperativo regresar a sus curules, desempolvar reglamentos, leer anexos técnicos y preguntar con malicia intelectual a los especialistas, para sustituir el aplauso ruidoso por la pregunta incisiva y puntual.

Con toda cortesía, les recordamos que dejen de ser meros firmantes, y sean el contrapeso que Montesquieu diseñó, a riesgo de que el epitafio en sus biografías, sea tan breve como lapidario:

“Aquí yace un aplaudidor. No se le recuerda por sus leyes, sino por la sonoridad de sus manos”

Corolario:

“Capacidad, argumentos y debate, garantía para avanzar”

- Imagen en portada creada con ayuda de Gemini.